ダイエットをしている方なら、こんな悩みや疑問を一度は抱いたことがあるのではないでしょうか?

皆さんのお悩み

- 有酸素運動だけで痩せるって聞くけど、筋トレも効くのかな?

- 筋トレしてると体重が減りやすい気がするけど、有酸素運動もやるべき?

- 有酸素運動と筋トレ、どっちを優先すればいいかな?

ジムに行くと、ランニングマシンで汗を流す人もいれば、黙々とウエイトを上げ下げする人もいるし、迷うよな~(笑) 実際俺もダイエットしようと思った時悩んでたわ!(笑)

今回は、この永遠の疑問に答えるべく、科学的な根拠や実践的なアドバイスを交えながら、詳しく解説していきます。

この記事でわかること

- 有酸素運動と筋トレが体重減少に与える効果の違い

- それぞれの運動方法が脂肪燃焼と代謝に及ぼす影響

- 有酸素運動と筋トレ、どっちを優先すればいいかな?

さあ、一緒に「痩せる」の秘密に迫りましょう!

有酸素運動とは?

有酸素運動(エアロビクス)は、酸素を使って持続的に行う運動のことを指します。

有酸素運動の例

- ジョギング

- ウォーキング

- サイクリング

- 水泳

有酸素運動の特徴

- 低〜中強度で長時間継続する

- 心肺機能を向上させる

- 主に脂肪を燃焼させる

- ストレス解消効果が高い

筋トレとは?

筋力トレーニング(筋トレ)は、筋肉に負荷をかけて筋繊維を刺激し、筋肉を成長させる運動です。

筋トレの例

- ウェイトトレーニング

- 自重トレーニング

筋トレの特徴

- 高強度で短時間の運動

- 筋肉量を増加させる

- 骨密度を向上させる

- 基礎代謝を上げる効果がある

カロリー消費:有酸素運動 vs 筋トレとは?

さて、ここからが本題です。カロリー消費という観点から見たとき、有酸素運動と筋トレはどちらが効果的なのでしょうか?

「運動中」だけを切り取ると有酸素運動に軍配

結論から言うと、短期的には有酸素運動の方がカロリー消費は多い傾向にあります。

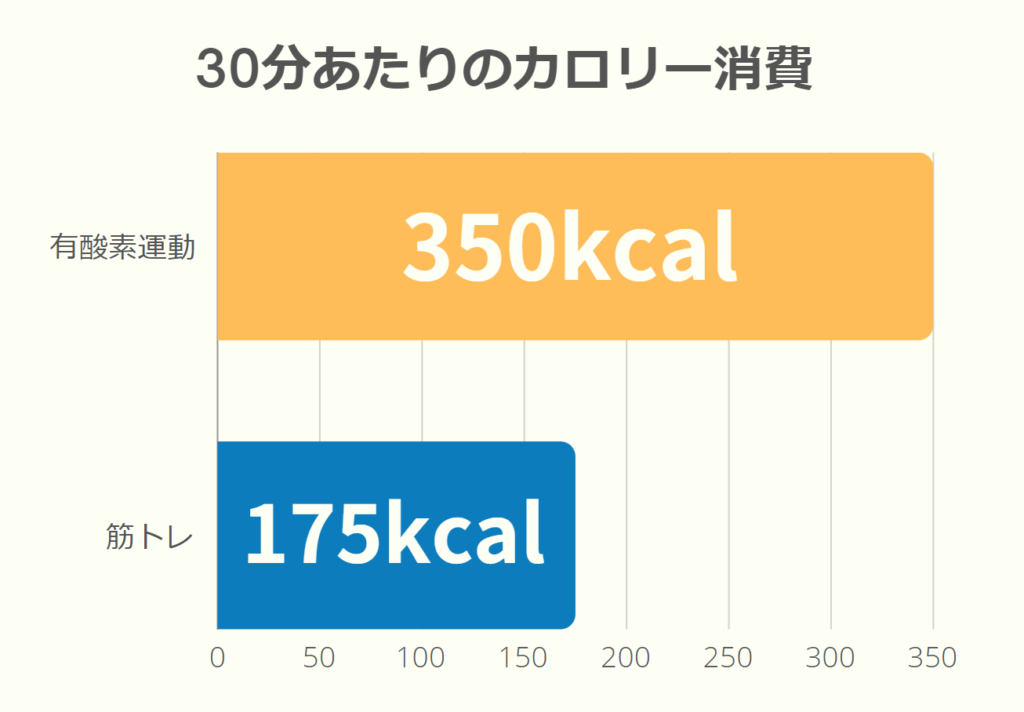

例えば、体重60kgの人が以下の運動を30分間行った場合のカロリー消費の目安はこんな感じです。

American College of Sports Medicine (ACSM)の “ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription”

- ジョギング(有酸素運動):約300〜400kcal

- 筋トレ(中程度の強度):約150〜200kcal

一見すると、有酸素運動の圧勝のように見えるけど、早とちりは禁物だぜ。これはあくまで「運動中」のカロリー消費量ってことに注意や!

「運動後」も含めると総合的に筋トレが勝利?!

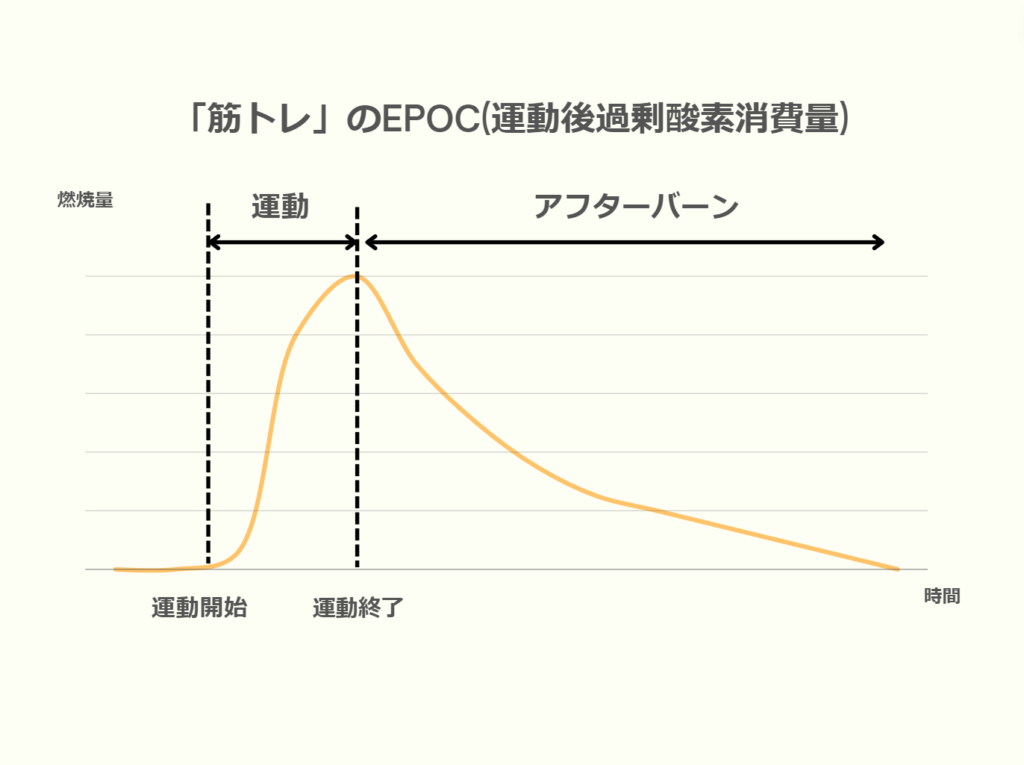

筋トレには「運動後」にも大きな特徴があります。それは「EPOC(Excess Post-exercise Oxygen Consumption)」と呼ばれる現象です。日本語では「運動後過剰酸素消費」と訳されます。

EPOCを簡単に説明すると、激しい運動の後、体が「通常の状態」に戻るまでに余分にカロリーを消費する現象のことです。(「アフターバーン効果」と呼ばれます)

筋トレのような高強度の運動後は、このEPOCの効果が大きくなります。

筋トレのEPOCを見てみましょう。

筋トレは「キャンプの薪ストーブ」みたいなもんだな。燃焼中は強い熱を発するけど、火が消えた後も長時間余熱が残るのと同じだ!じわじわとエネルギーを消費し続けるような感じだぜ!

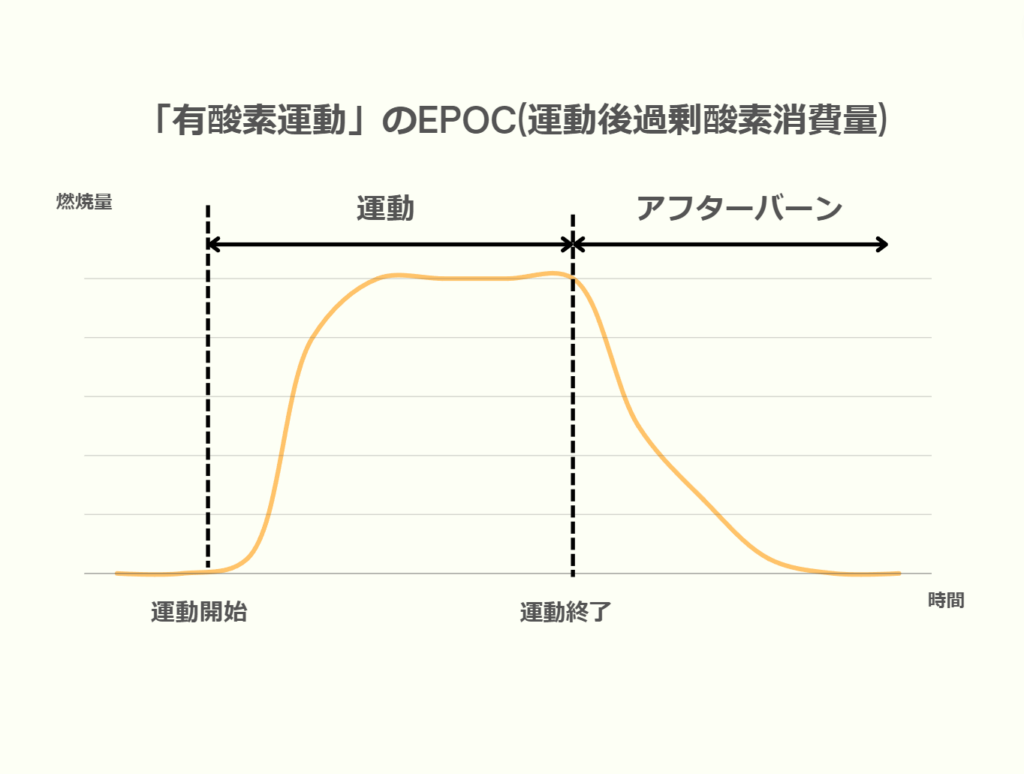

続いて、有酸素運動のEPOCを見てみましょう。

“Excess postexercise oxygen consumption–magnitude, mechanisms and practical implications” Sports Medicine, 2003

有酸素運動は「ガスコンロ」のようなものなんだ!火をつけている間は安定した熱を発するけど、火を消すとすぐに冷めてしまうような感じだな!

研究によると、高強度の筋トレ後は最大38時間もの間、基礎代謝が上がり続けるという結果も出ています。つまり、筋トレ後は1日以上にわたって余分にカロリーを消費し続けるのです。

「アフターバーン効果」を加味すると、24時間トータルでのカロリー消費量でみると筋トレの方が多くなることもあるってんだから驚きだな!

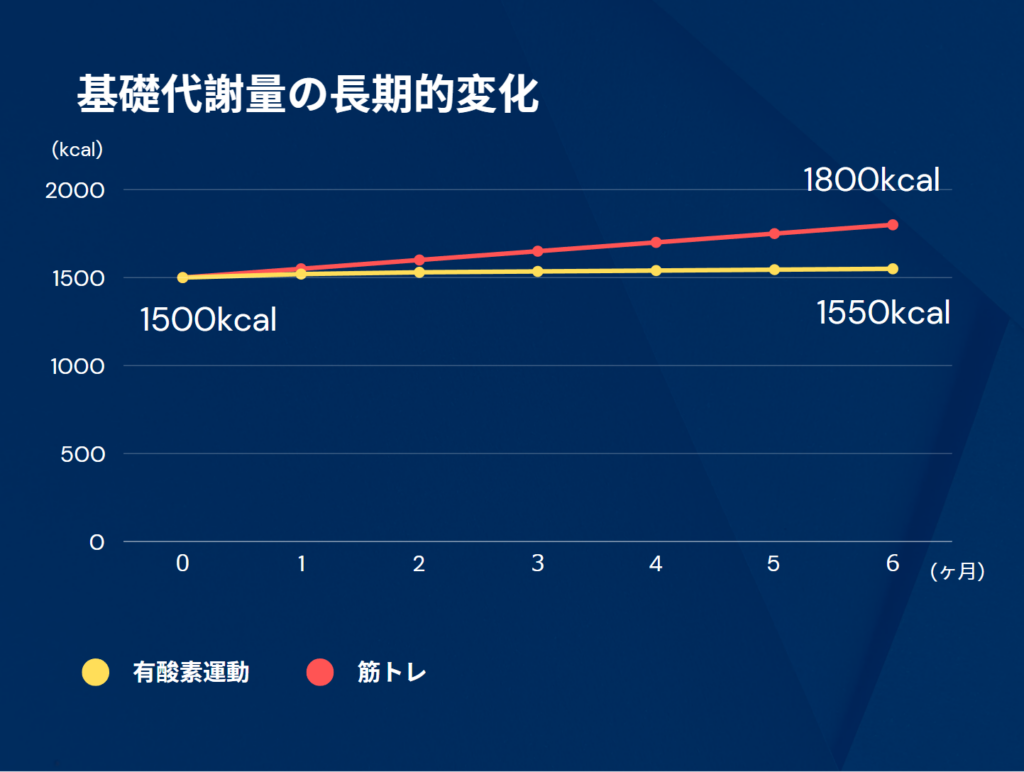

長期的な効果:代謝への影響消費

ここまで「1回の運動」での効果を見てきました。しかし、ダイエットは一朝一夕には進みません。長期的な視点で考えることが重要です。

筋トレは効率的に痩せる身体をつくる

ここで、筋トレの大きなメリットが出てきます。それは「基礎代謝の向上」です。

基礎代謝とは、生きていくために最低限必要なエネルギー消費量(呼吸をする、心臓を動かす、体温を維持する)のエネルギーです。

基礎代謝というのは何もしていなくても消費される”お得な”カロリーのことだ!

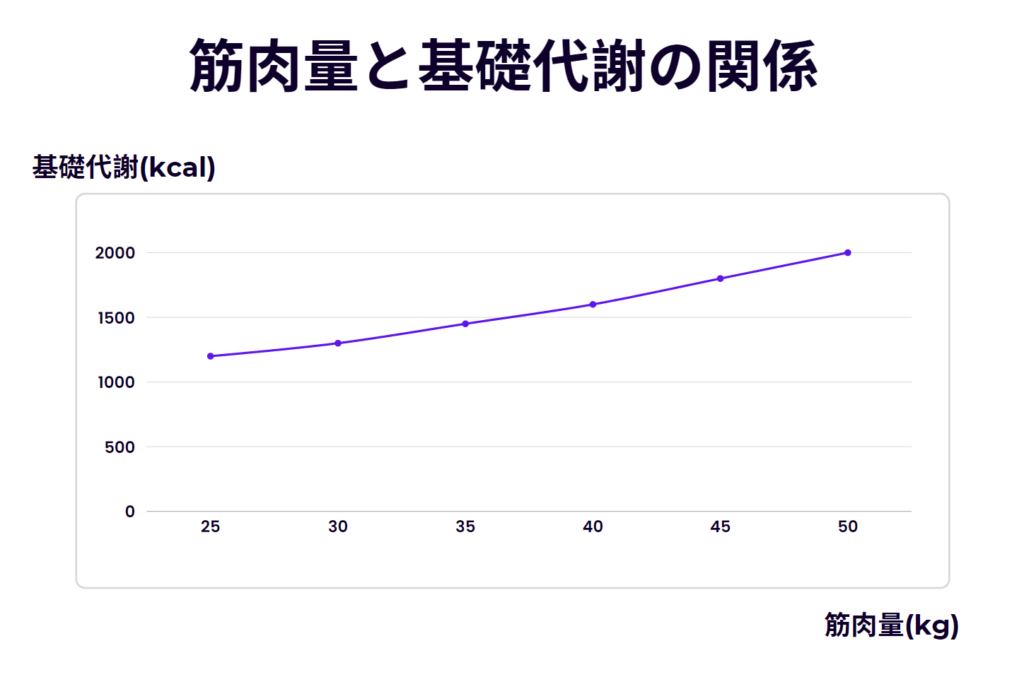

筋トレによって筋肉量が増えると、この基礎代謝が上がります。なぜなら、筋肉は「エネルギーを食う臓器」だからです。

『基礎から学ぶ!スポーツ栄養学』 寺田新、ナツメ社

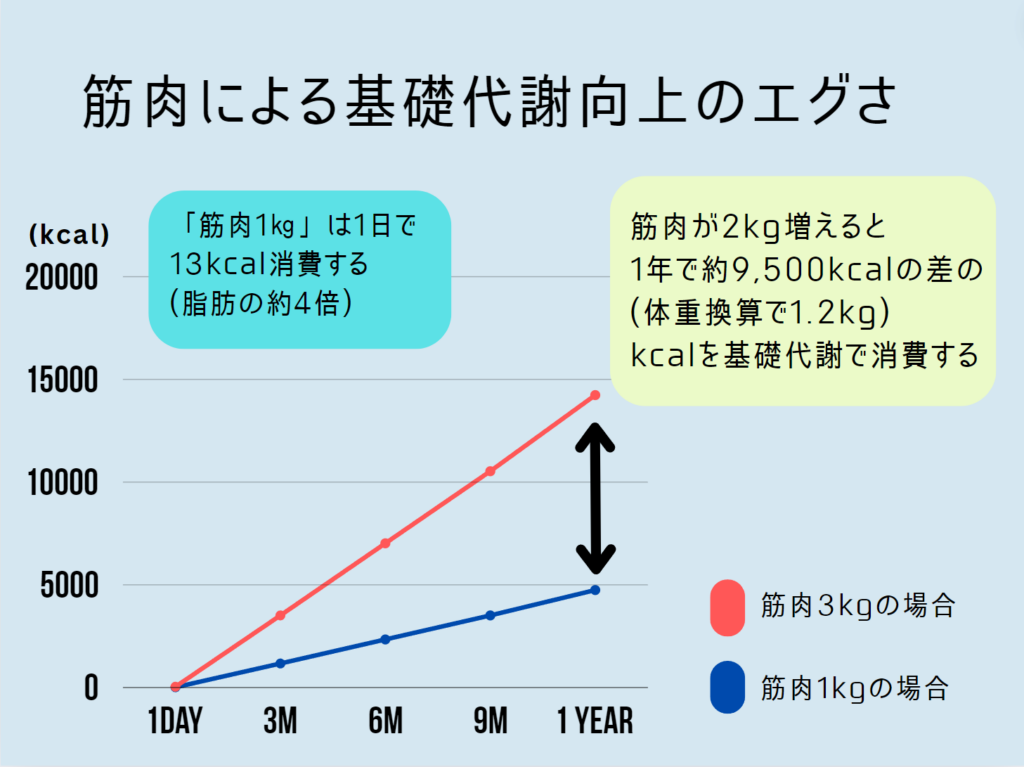

筋肉は脂肪の3倍以上のカロリーを消費するって本当?!

実は、筋肉は脂肪の3倍以上のカロリーを消費するんです。

- 筋肉1kgあたりの1日のカロリー消費量:約13kcal

- 脂肪1kgあたりの1日のカロリー消費量:約4kcal

仮に筋トレによって筋肉量を2kg増やすことができれば、1日あたり26kcal多くカロリーを消費することになります。

“Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance” by William D. McArdle, Frank I. Katch, and Victor L. Katch

一見少ないように思えるかもしれませんが、1年で約9,500kcal、体重に換算すると約1.2kgの差になります。しかも、これは何もしていなくても消費されるカロリーなのです。

筋肉は「常にアイドリング状態のスポーツカー」のようなもの。じっとしていても燃料を消費し続ける。一方、脂肪は「駐車中の普通車」のようなもの。燃料をほとんど使わないんだ

一方、有酸素運動は運動中のカロリー消費は大きいものの、基礎代謝を大きく向上させる効果は筋トレほどありません。

“Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance” by William D. McArdle, Frank I. Katch, and Victor L. Katch

『スポーツ栄養学』 川野因、市村出版

長期的に見れば、筋トレによる基礎代謝の向上は、ダイエットにおいて非常に大きなアドバンテージとなるのです。

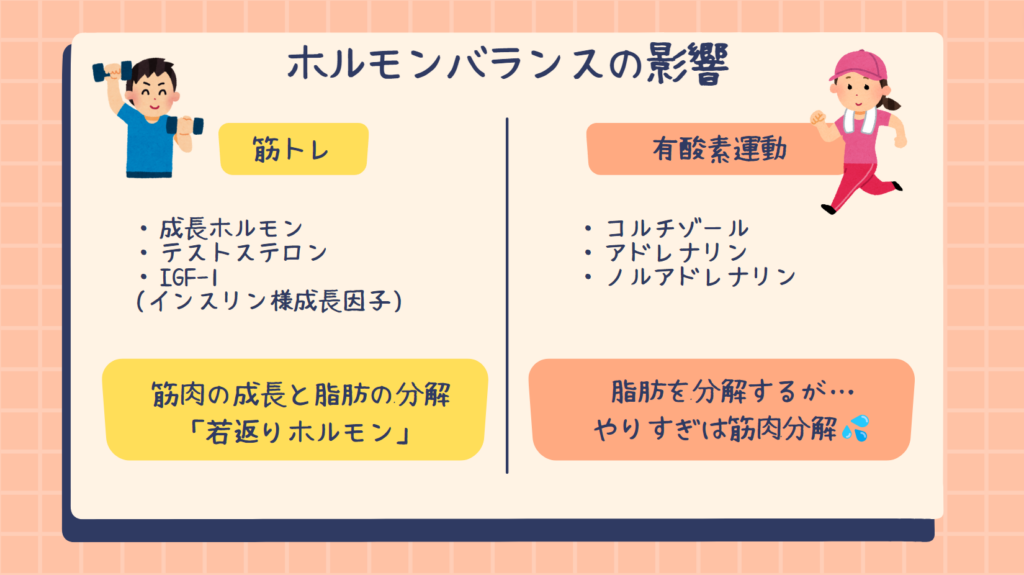

ホルモンバランスへの影響

ダイエットを考える上で、ホルモンバランスの影響も無視できません。特に、筋トレと有酸素運動では、分泌されるホルモンに違いがあります。

筋トレで「若返りホルモン」が出る?!

筋トレで出る主なホルモンはこちらです。

- 成長ホルモン

- テストステロン

- IGF-1(インスリン様成長因子1)

これらは「若返りホルモン」といって筋肉の成長と脂肪の分解を促進するんや!脂肪燃焼や細胞の修復してくれる仕事人なんだぜ!

有酸素運動は脂肪分解のホルモン!ただやり過ぎ注意…

有酸素運動で出るホルモンは下記の通りです。

- コルチゾール

- アドレナリン

- ノルアドレナリン

こいつらは脂肪分解に効果的なホルモンたちだ!特にコルチゾールは強力な脂肪分解作用があるんだけど、同時に筋肉を分解する作用もあるから注意だな!

“Endocrine and Metabolic Responses on Overtraining Syndrome” Sports Medicine, 2003

『最新スポーツ科学事典』 日本体育学会編、平凡社

長時間の有酸素運動を続けると、コルチゾールの分泌が増え、筋肉が分解されてしまう「カタボリック状態」になる可能性があります。これは、ダイエットにとってはマイナスになりかねません。

一方、適度な強度の筋トレは、筋肉の分解を最小限に抑えつつ、脂肪燃焼を促進するホルモンバランスを作り出します。

このホルモンバランスの観点からも、筋トレはダイエットに有利と言えるでしょう。

体型の変化:見た目の違い

ダイエットの目的は人それぞれですが、多くの人が「見た目を変えたい」と考えているのではないでしょうか。ここでも、有酸素運動と筋トレでは結果が異なります。

有酸素運動中心のダイエットは形を変えずにサイズダウン

- 体重は減少する

- 脂肪率も減少する

- 筋肉量もやや減少する可能性がある

有酸素運動中心のダイエットをした場合、結果として、形はそのままで全体的に小さくなるイメージです。

全体的にサイズダウンはするけど、形が変わることがないって感じだな!ボンキュッボンになったり細マッチョになったりを目指しているなら、有酸素運動は不向きかも…。

筋トレ中心のダイエットは引き締まった身体をつくる

- 体重はあまり変化しない、もしくは増加することも

- 体脂肪率は減少する

- 筋肉量が増加する

筋トレ中心のダイエットをした場合、結果として「引き締まった」体型になりやすいです。

実は筋肉は脂肪よりも約18%重く、同じ体積で見た場合、筋肉は脂肪よりもコンパクトです。筋トレ中心のダイエットでは、筋肉量が増え、脂肪が減少するため、身体が引き締まりやすくなる傾向にあります。

↓まさに言いたいことはこんな感じです!笑

痩せてみえるために大事なのは「体重を減らすこと」じゃない!「筋肉と脂肪の比率を調節すること」なんだぜ!

健康面でのメリット

ダイエットの目的は「痩せること」だけではありません。健康的な体を手に入れることも大切な目標です。この観点からも、有酸素運動と筋トレにはそれぞれ異なる特徴があります。

有酸素運動の健康上のメリット

有酸素運動は、特に循環器系の健康に大きな効果があります。

- 心肺機能の向上

- 血圧の安定

- 善玉コレステロール(HDL)の増加

- ストレス解消

- 糖尿病リスクの低下

有酸素運動は体を「家」に置き換えると「換気システム」を強化するようなものだな。空気(血液)の循環が良くなり、家全体が快適になる感じだぜ!

筋トレの健康上のメリット

筋トレは、年齢とともに失われがちな筋肉や骨を維持し、より長く健康的な生活を送ることができます。

- 基礎代謝の向上

- 骨密度の増加

- バランス感覚と姿勢の改善

- 関節の安定性向上

- インスリン感受性の改善

筋トレは上記の例でいくと家の「柱や土台」を強くするようなものなんだぜ!体の「構造」自体を強化するっていう話だな!

どちらも糖尿病のリスクを下げる?!

特に注目したいのは、両方とも糖尿病のリスクを下げる効果があるという点です。しかし、そのメカニズムは少し異なります。

有酸素運動:

主に運動中の血糖値の改善に効果があります。その場で血糖値を「消費」するイメージです。

筋トレ:

筋肉量が増えることで、常時の血糖コントロールが改善されます。筋肉は「血糖の貯蔵庫」のような役割を果たすので、血糖値の急激な上昇を防ぐ効果があります。

健康面から見ても、有酸素運動と筋トレはどちらも重要で、相補的な関係にあると言えるでしょう。

実践的なアプローチ:組み合わせの重要性

ここまで、有酸素運動と筋トレのそれぞれの特徴を見てきました。では、実際にダイエットを行う場合、どのようなアプローチが最も効果的なのでしょうか?

結論から言えば、筋トレを中心に有酸素運動を組み合わせるのが最も効果的です。

具体的なアプローチとしては、以下のようなものが考えられます。

筋トレと有酸素運動を別々の日に行う

- 例:月水金は筋トレ、火木土は有酸素運動

同じ日に両方行う

- 筋トレ後に有酸素運動:筋トレでグリコーゲンを使い切った後、脂肪燃焼に特化した有酸素運動を行う

- 有酸素運動後に筋トレ:ウォーミングアップを兼ねた有酸素運動の後、本格的な筋トレを行う

インターバルトレーニング

- 高強度の運動(筋トレや短距離走)と低強度の有酸素運動を交互に行う

サーキットトレーニング

- 複数の筋トレ種目を休憩なしで連続して行い、有酸素運動の要素も取り入れる

これらの方法は、個人の目標や体力レベル、利用可能な時間によって選択すると良いでしょう。

重要なのはバランスや!!栄養バランスの良い食事が健康的であるように、運動もバランスよく行うことが大切なんだ!

個人の目標に合わせた選択

ここまで、有酸素運動と筋トレの特徴や効果について詳しく見てきました。しかし、実際にどちらを選ぶ(あるいはどのように組み合わせる)かは、個人の目標によって変わってきます。

ここでは、いくつかの典型的な目標とそれに適したアプローチを紹介します。

単純に体重を落としたい

有酸素運動中心 + 軽い筋トレ

短期的に体重を落とすなら、カロリー消費の大きい有酸素運動が効果的です。ただし、筋肉量の減少を防ぐため、軽い筋トレも取り入れましょう。

体型を引き締めたい

筋トレ中心 + HIIT(高強度インターバルトレーニング)

見た目の変化を求めるなら、筋トレでメリハリのある体を作りつつ、HIITで効率的に脂肪を燃焼させるのが効果的です。

健康的な体づくりが目標

バランスの取れた筋トレと有酸素運動の組み合わせ

全身の健康を目指すなら、心肺機能を高める有酸素運動と、筋力や骨密度を向上させる筋トレをバランス良く行いましょう。

忙しくてあまり時間が取れない

短時間の高強度インターバルトレーニング(HIIT)

時間効率を重視するなら、有酸素運動と筋トレの要素を両方含むHIITがおすすめです。短時間で大きな効果が期待できます。

特定のスポーツのパフォーマンスを上げたい

そのスポーツに必要な筋力トレーニング + 持久力トレーニング

例えば、マラソンならランニングを中心に、脚の筋トレを組み合わせる。球技なら、瞬発力を高める筋トレと、試合時間をカバーする持久力トレーニングを組み合わせるなど。

基礎代謝を上げて太りにくい体質になりたい

筋トレ中心 + 適度な有酸素運動

基礎代謝を上げるには筋肉量を増やすのが最も効果的です。筋トレを中心に、脂肪燃焼を促進する有酸素運動を組み合わせましょう。

これらは典型的な例ですが、実際にはもっと個人差があります。年齢、性別、現在の体型、生活習慣、さらには個人の好みなども考慮に入れる必要があります。

専門家のアドバイスを受けたり、自分の体の変化を注意深く観察したりしながら、少しずつ調整していくのが理想的です。

自分に合ったトレーニングを見つけたいならパーソナルトレーニングを受けるのがマジでオススメ!断言するけど、それが結局一番の近道だぞ!

よくある質問(FAQ)

ここでは、有酸素運動と筋トレに関するよくある質問にお答えします。

A1: 通常の筋トレでは、女性が極端に筋肉質になることはありません。女性はホルモンバランスの関係で、男性ほど筋肉が大きくなりにくい体質です。適度な筋トレは、むしろ引き締まったしなやかな体つきを作るのに効果的です。

A2: 空腹時の有酸素運動は脂肪燃焼に効果的だと言われていますが、個人差があります。空腹時の運動で気分が悪くなる人もいるので、自分の体調に合わせて決めるのが良いでしょう。

A3: 一般的には、主な目的となる方を先に行うのが良いとされています。例えば、筋力アップが主目的なら筋トレを先に、持久力向上が目的なら有酸素運動を先に行うイメージです。

A4: 必ずしもそうではありません。特に筋トレは、筋肉の回復と成長のため、適度な休養が必要です。有酸素運動は毎日行っても問題ありませんが、過度な運動は逆効果になる可能性があります。

A5: はい、年齢によって適した運動は変わってきます。若い時は高強度の運動も問題ありませんが、年齢と共に関節への負担が少ない運動を選ぶことが大切になります。

A6: はい、より効果的なダイエットは運動と食事をセットで考えることです。食事制限だけだと筋肉量も減少してしまい、リバウンドの危険性が高まります。運動、特に筋トレを組み合わせることで、筋肉量を維持しながら脂肪を減らすことができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「有酸素運動と筋トレ、結局どちらが痩せるのか?」という永遠のテーマについて、ジムリーマン的総括をまとめさせて頂きます。改めてですが、今回のポイントはこちらです!

1.短期的なカロリー消費:有酸素運動>筋トレ

2.長期的な代謝向上:筋トレ>有酸素運動

3. ホルモンバランス:筋トレに軍配

4. 体型の変化:目的による(全体的な縮小 vs 引き締まり)

5. 健康面での効果:両方に独自のメリットあり

6. 理想的なアプローチ:両方を組み合わせ

これらを踏まえて、総合的に考えると筋トレに少し有酸素運動を取り入れるというのがおすすめです。

「痩せる」という目標は人それぞれですが、総合的に見れば筋トレがより効果的です。その理由は以下の通りです。

①代謝向上効果:筋トレで増加した筋肉量は、安静時でもカロリーを消費し続けます。これは24時間働く「脂肪燃焼エンジン」を体内に作るようなものです。

②アフターバーン効果:高強度の筋トレ後は、体が回復のために長時間エネルギーを使い続けます。これは運動後も脂肪燃焼が継続することを意味します。

③ホルモンバランスの改善:筋トレは成長ホルモンやテストステロンの分泌を促進し、脂肪燃焼と筋肉増加を助けます。

④体型の変化:筋トレは体を引き締め、魅力的なボディラインを作り出します。単に体重を落とすだけでなく、理想の体型に近づけます。

⑤継続性:筋トレは短時間で効果的に行え、場所を選ばないため継続しやすいです。

有酸素運動との組み合わせが理想的ですが、時間や環境の制約がある場合は、筋トレをできるだけ優先することをおすすめします。

今日から、自宅でもできる簡単な筋トレ(腕立て伏せ、スクワット、プランクなど)から始めてみませんか?初心者がこれらの運動を毎日10-15分行うだけでも、大きな変化が期待できます。

筋トレこそが、効率的で持続可能な体型改善への近道なのです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

参考文献

- American College of Sports Medicine. (2021). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (11th ed.). Wolters Kluwer.

- Donnelly, J. E., Blair, S. N., Jakicic, J. M., Manore, M. M., Rankin, J. W., & Smith, B. K. (2009). Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(2), 459-471.

- Westcott, W. L. (2012). Resistance training is medicine: effects of strength training on health. Current Sports Medicine Reports, 11(4), 209-216.

- Willis, L. H., Slentz, C. A., Bateman, L. A., Shields, A. T., Piner, L. W., Bales, C. W., … & Kraus, W. E. (2012). Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass in overweight or obese adults. Journal of Applied Physiology, 113(12), 1831-1837.

- Strasser, B., & Schobersberger, W. (2011). Evidence for resistance training as a treatment therapy in obesity. Journal of Obesity, 2011.

- Speakman, J. R., & Selman, C. (2003). Physical activity and resting metabolic rate. Proceedings of the Nutrition Society, 62(3), 621-634.

- Zurlo, F., Larson, K., Bogardus, C., & Ravussin, E. (1990). Skeletal muscle metabolism is a major determinant of resting energy expenditure. The Journal of Clinical Investigation, 86(5), 1423-1427.

- Kraemer, W. J., & Ratamess, N. A. (2005). Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. Sports Medicine, 35(4), 339-361.

- Gibala, M. J., Little, J. P., Macdonald, M. J., & Hawley, J. A. (2012). Physiological adaptations to low‐volume, high‐intensity interval training in health and disease. The Journal of Physiology, 590(5), 1077-1084.

- Schoenfeld, B. J. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(10), 2857-2872.

- Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., … & Swain, D. P. (2011). Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1334-1359.

- Haskell, W. L., Lee, I. M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., Franklin, B. A., … & Bauman, A. (2007). Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9), 1081.

- World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. World Health Organization.